Les années 80-90 : de l’apogée à la débâcle en passant par la convergence.

Le début des années 80, comme la fin des années 70 n’a pas été rose pour les stations. Un grand nombre de petites stations ont fermé leurs portes à ce moment, en raison de mauvais hivers et de la tendance naturelle des skieurs d’aimer les grandes stations. Même le mont Tremblant, éprouvant de sérieuses difficultés financières, ne devait pas être en opération en 1984-85, mais la consternation des skieurs Montréalais a finalement fait ouvrir la station. Par contre, en même temps, le gouvernement du Québec a permis la modernisation des stations de la province. Un grand nombre de stations ont installé des télésièges, qui sont passées de triples, à quadruple et à quadruple débrayables au cours de la décennie. C’est à cette époque que le ski alpin fut le plus populaire dans la province avec même 10,9 millions de jours-ski en 1988-89.

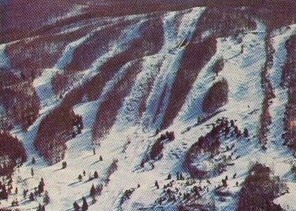

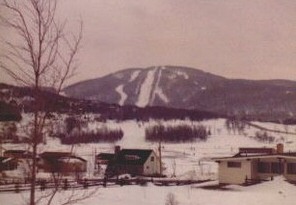

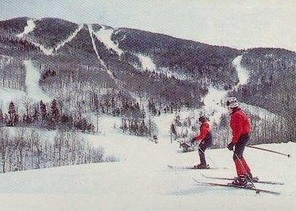

Tremblant Sud au milieu des années 80

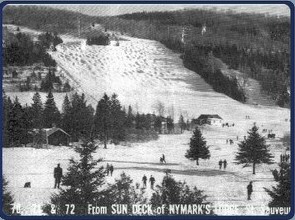

1981

Première Coupe du Monde de ski acrobatique

À sa première participation au circuit de la Coupe du Monde de ski acrobatique, Marie-Claude Asselin, de Sainte-Agathe-des-Monts, remporte le championnat de la saison 1980-1981. Elle répétera son exploit la saison suivante. – Ref : Un siècle de ski…quelle histoire !

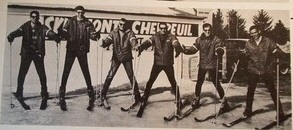

Les skieurs du Québec allaient dominer le ski acrobatique, spécialement en saut, avec le Québec Air Force comprenant entre autres Yves Laroche, Lloyd Langlois et Philippe Laroche

1988

Les premiers Jeux olympiques d’hiver au Canada. Le ski acrobatique, incluant les bosses, sauts et le ballet, est alors un sport de démonstration. Les deux premiers feront leur entrée officielle à Albertville, en 1992. C’est Calgary qui fut la ville choisie afin de présenter ces Jeux Olympiques, en espérant ne pas laisser un déficit important, comme lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976.

Au début des années 90

Le Québec est en pleine récession et les stations de ski sont très affectées, d’autant plus que les hivers se suivent et ne sont pas très favorables à la glisse, en plus de la génération des baby-boomers qui commence à vieillir et à moins fréquenter les stations de ski. Le nombre de stations passera en quelques années de 108 à 85 dans la province. La peur s’empare dans les stations, avec la faillite de plusieurs d’entre elles, dont plusieurs d’importance, comme la Réserve dans Lanaudière, qui fut fermée durant 10 ans (sauf 1997) avant de rouvrir en 2001. Tremblant, Bromont, Orford et Stoneham ne sont que quelques autres exemples des stations qui ont vécu des situations financières très difficiles lors de ces années.

Nous avons également vu lors de la décennie la convergence dans l’industrie avec Mont Saint-Sauveur International qui a acquis Ski Morin Heights, le mont Olympia et le mont Gabriel en peu de temps, en plus d’avoir acquis Avila vers la fin des années 80 et Edelweiss Valley au début des années 2000. À Québec, c’est Charlie Locke, de Lake Louise qui acquérait le Mont Sainte-Anne et Stoneham après avoir acquis un bon nombre de stations en Alberta. Aux États-Unis, American Skiing Company a acheté en quelques années plusieurs très grandes stations du Vermont, du Maine et de l’Ouest Américain, pour en faire des stations énormes, mais brisant en même temps leur situation financière. Un autre joueur important, le propriétaire de Blackcomb : Intrawest, acheta une dizaine de grandes stations en Amérique du Nord. Même avec les routes maintenant bien étendues, l’accès et la distance représentent encore un des critères les plus importants dans le choix d’un centre de ski.

1991

La corporation Intrawest acquiert la station du Mont Tremblant et avec l’aide du gouvernement du Québec, commence un développement qui changera drastiquement l’allure de la station. D’une grande station peu développée, Tremblant passera à une des plus grandes stations de l’Est de l’Amérique du Nord en l’espace de quelques années. Au cours des mêmes années, la plus haute station de ski du Québec, Le Massif, se développe. Les remontées en autobus sont remplacées par des télésièges, ce qui amène rapidement une grande popularité pour la belle station de Charlevoix.

1994

À Lillehammer, le jeune Québécois Jean-Luc Brassard remporte la médaille d’or. Il donne ainsi le coup d’envoi au Québec Air Force en bosses et à la domination mondiale des Québécois en ski acrobatique. (discipline reconnue aux JO pour la 2e fois) De son côté, Mélanie Turgeon domine les Championnats du monde junior à Lake Placid en remportant cinq médailles. – Ref : Un siècle de ski…quelle histoire !

Elle remporta finalement une médaille d’or au championnat du monde de 2003 à St-Moritz.

Du côté équipement, les skis profilés font leur apparition en 1996. De nouvelles façons de skier, comme le freeskiing New School, deviennent de plus en plus populaires avec en vedette les Québécois Vincent Dorion, Jean-François Cusson, Jean-Philippe Auclair et les trois Philippe du Lac Beauport, Larose, Bélanger et Dion. – Ref : Un siècle de ski…quelle histoire !

L’arrivée des skieurs du New School démontre que les athlètes poussent toujours le sport de plus en plus loin. Avant eux, ce furent les skieurs acrobatiques et les skieurs extrêmes comme John Eaves (fils de Rhoda Würtele) qui a fait du cinéma comme cascadeur dans les films de James Bond.

Le début des années 2000

Fut marqué par un hiver exceptionnel en 2000-01 qui s’est traduit par un grand nombre de nouveaux skieurs dans les stations. L’année suivante fut particulièrement mauvaise, symbole du réchauffement climatique, mais le nombre de skieurs n’a pas diminué de façon drastique malgré tout et c’est en 2002-03 que l’impact de la saison 2000-01 s’est le plus fait sentir, puisque c’est lors de cette année que fut inscrit le plus grand nombre de visites dans les stations de ski en 10 ans, avec 6,5 millions de visites ! Les chiffres furent toutefois aidés par Ski Bromont qui a offert une passe de saison tellement alléchante que des centaines de milliers de visites additionnelles furent enregistrées, par rapport aux années normales pour la station. L’année 2003-04 fut marquée par du mauvais temps durant le temps des fêtes et durant la semaine de relâche, en plus de températures polaires entre les deux, donc ce ne fut pas une très bonne saison pour bien des stations, mais pas si mauvaise, ce qui augurait bien pour la saison 2004-05.

Bibliographie :

Adler, A (1985); New England & Thereabouts – A Ski Tracing

Archambault, Lucie; Leclerc, Richard, Daudelin, Éric (2000); Un siècle de ski…quelle histoire ! http://www.lhspq.com/100ans/fr.100ans.skitexte.html

Hurtig (1985): The Canadian Encyclopedia

Stevens J.A & Kaufmann, E (1993): White Gold: The John Clifford Story

Secondaires

Elkins, F (ed)(1941) The Complete Ski Guide

Ball, W.L. (1979?): I Skied the Thirties

Johannsen, A. (1993): The Legendary Jackrabbit Johannsen

Arbique, L (1998): Mont Trembalnt: La poursuite d’un rêve

O’Rear, J & F (1953): The Mont Tremblant Story

Les notes personnelles de Louis Cochand