Une station quelque peu méconnue

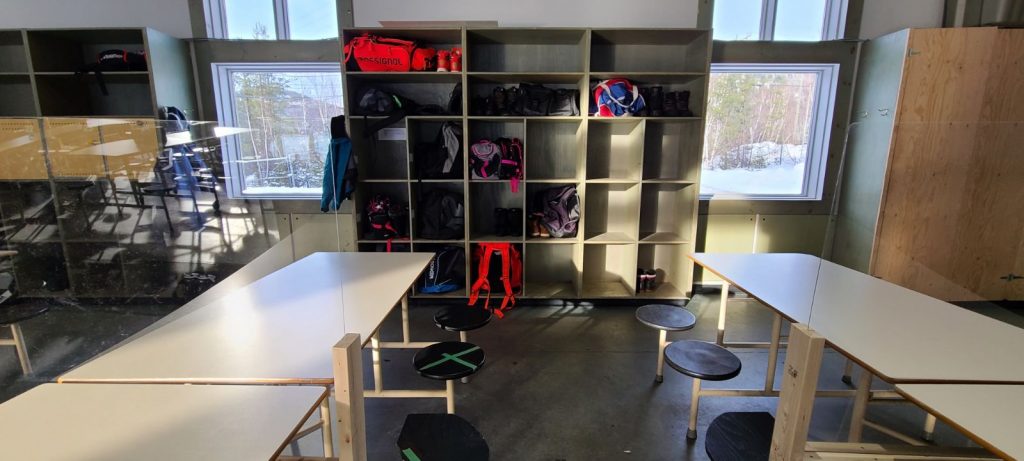

Je plaide coupable : je ne m’étais jamais véritablement intéressé à cette montagne avant de m’y rendre. Située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski, son éloignement des centres urbains ne semble pas nuire à sa popularité puisque l’achalandage était assez important lors de ma visite le dimanche 9 janvier dernier. Bien qu’un peu moins haute que le Massif du Sud (au sud-ouest) et le Parc du Mont Comi (au nord-est), elle offre une belle diversité de pistes incluant de jolis sous-bois intermédiaires plutôt dégagés et surtout très amusants ! J’y ai également aperçu quelques randonneurs en raquettes ou en skis équipés de peaux d’ascension, ainsi que de nombreux adeptes de glissades sur tubes. J’ai été agréablement surpris par la modernité de la station avec son spacieux chalet, ses bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi qu’un système de vérification RFID pour accéder au télésiège principal. Le parc de location d’équipement de glisse m’a également semblé être à jour et bien garni.

Voici les nouveautés pour la saison 2021-2022 : ajout de 7 journées de ski supplémentaires, ouverture du téléski les vendredis, la création d’un parcours enchanté pour les enfants ainsi que d’un nouveau sous-bois.

Une montagne divisée en deux parties

Au moment de ma visite, le téléski de la partie est (à gauche sur la carte des pistes) était fermé en raison du manque de neige. Un patrouilleur m’a dit qu’il manquait encore « deux fois 15 centimètres de neige » afin de pouvoir ouvrir la remontée mécanique terrestre installée en 2020. Rémi, un moniteur impliqué dans le développement de la station, m’a parlé d’un projet en cours visant à enneiger mécaniquement cette partie de la montagne et pouvoir ainsi ouvrir la remontée plus rapidement. Plusieurs pistes de ce secteur étaient tout de même ouvertes pour ceux qui montent de façon autonome ou qui sont prêts à pôler un peu à l’aller et au retour.

Je suis allé y faire un tour pour y découvrir de splendides décors ainsi que des pistes laissées au naturel. Puisque j’ai aimé, je me suis promis d’y retourner lorsqu’il y aura davantage de neige. J’ai alors pensé : mais pourquoi la plupart des stations de ski dament-elles presque systématiquement la quasi-totalité de leurs pistes ? Quel dommage… et bravo au Parc du Mont Saint-Mathieu !

La partie ouest (à droite sur la carte des pistes), aussi appelée « la vieille partie » par les gens du coin, est caractérisée par la présence d’un parc à neige, de sous-bois courts et de pistes majoritairement damées de tous niveaux incluant quatre options de descentes faciles. Accompagné de ma conjointe Julie qui est une skieuse peu expérimentée, elle a particulièrement aimé la pente-douce qui surprend par sa longueur et son tracé diversifié.

L’étiquette ou le savoir-vivre en piste

La configuration des pistes de la partie ouest de la montagne fait en sorte que les skieurs ayant emprunté le parc à neige ou les sous-bois situés dans le haut se retrouvent presque inévitablement ensuite dans des pistes vertes plutôt étroites. C’est avec surprise, crainte et frustration que j’y ai vu des débutants se faire couper et frôler à toute vitesse et à répétition par des skieurs et planchistes imprudents et peu respectueux. Mais quel manque de savoir-vivre !

Puisque cela se produit dans toutes les stations de ski, je me suis promis que désormais, toutes les fois où je le pourrai, j’interpellerai poliment les fautifs pour leur demander de ralentir et de respecter les skieurs et planchistes qui sont devant eux. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Les patrouilleurs ne peuvent pas être partout à la fois et les skieurs en apprentissage ou plus lents méritent eux aussi de s’amuser en toute sécurité ainsi que de passer une belle journée à pratiquer ce sport que nous aimons.

Une offre touristique quatre saisons

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux voit sa population doubler durant les saisons estivales et automnales en raison des chalets, campings et diverses activités à proximité. Aux abords des splendides lacs Saint-Mathieu et Petit-Saint-Mathieu, on retrouve également un restaurant touristique, une plage municipale, des sentiers pédestres et de vélo ainsi qu’un terrain de golf de 9 trous accompagné d’un champ de pratique.

En hiver, en plus de la station de ski, des sentiers de motoneige et de raquette sont accessibles aux visiteurs. Si vous venez séjourner dans le Bas-Saint-Laurent durant la saison froide, soyez prévoyants puisque plusieurs hôtels et restaurants prennent congé et ferment leurs portes durant quelques semaines.

Je reviendrai assurément au Parc du Mont Saint-Mathieu! Bon ski !